LA DOPPIA MENZOGNA sulle cause del declino economico italiano

Un importante contributo in vista del Convegno del 30-31 ottobre a Chianciano «Dalla crisi del capitalismo alla fuoriuscita dal capitalismo – Analisi e proposte»

Scrisse il filosofo tedesco Schiller: «Il riconoscere la verità con piena convinzione è un bene così grande che, al confronto, ciò che viene chiamato reputazione, opinione degli uomini e tutte le vanità della terra non valgono nulla». Per questo, se non sbaglio. egli aggiungeva non senza rammarico che “la verità normalmente appartiene alle sette”.

Nella sciagurata società dello spettacolo invece, la verità è niente, mentre vanità e menzogna sono tutto. Affermare la verità è anzi considerato dannoso ai fini del dominio.

Si fa un gran parlare che Berlusconi deve gran parte del suo consenso alla sua ineguagliata capacità di raccontare panzane, di mentire cinicamente su tutto, a cominciare dallo stato effettivo di salute del paese. Egli, ne siamo sicuri, pagherà a caro prezzo le sue fanfaluche, ciò accadrà quando il popolino beota che lo sostiene si sveglierà suo malgrado dall’incantesimo di cui preferisce essere preda. E’ solo questione di tempo.

Si sbaglierebbe tuttavia a ritenere che il berlusconismo, ovvero l’arte della menzogna sistematica come tecnica di dominio politico, si trovi ristretto nel suo proprio perimetro; l’impostura ammorba non solo i suoi sodali ma pure i suoi avversari. Mentono così, sulle cause reali del declino economico italiano, i più autorevoli portaparola della borghesia cosiddetta “illuminata”, mentono gli economisti e i giornalisti alle loro dipendenze, i centri studi della Confindustria, le agenzie di rating, le consorterie quali la BCE, il FMI e l’OCSE. Mente pure l’ISTAT. Ma mentre si mena scandalo per le pacchianate di Berlusconi, nessuno si perita di sbugiardare gli economisti, i quali sono rispettati dai moderni come i primitivi ubbidivano agli sciamani. Vero è che quasi mai essi ne azzeccano una, tuttavia possiedono una vera e propria arma di distruzione di massa, la statistica, la quale si fregia del titolo di “scienza” quando rassomiglia come una goccia d’acqua alla numerologia, che pretende di ricavare il senso degli eventi dalla relazione esoterica dei numeri.

Clup: Costo del lavoro per unità di prodotto

Un caso clamoroso di menzogna è quello relativo alle cause del “crollo della produttività del lavoro” in Italia. Da mesi esso è diventato un vero e proprio mantra, la Spada di Damocle penzolante sulla testa dei lavoratori salariati, l’argomento “inoppugnabile” con cui le classi dominanti vorrebbero giustificare il furto con scasso ai danni dei lavoratori salariati facendo scempio dei loro interessi e delle loro conquiste. Ora è vero che a forza di ottenere diritti e vantaggi questi erano diventati privilegi, facendo del proletariato una bastarda classe cetomedizzata, ma questo non autorizza i padroni a farli passare per fessi.

Il caso è riesploso il 2 agosto scorso, quando l’Istat ha diffuso le sue rilevazioni: «La produttività del lavoro italiano arranca: negli ultimi 30 anni è cresciuta a una media annua dell’1,2% e già nell’ultimo decennio il suo valore è risultato negativo dello 0,5%. Ma nel periodo 2007-2009, pur in presenza di una sensibile caduta del monte ore lavorato, la produttività ha fatto registrare un vero e proprio crollo: -2,7 per cento in media d’anno». (Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2010)

Come a comando, siccome la vicenda Pomigliano era fresca, tutti i media hanno lanciato l’allarmistica campagna: «La produttività del lavoro è crollata». Ergo: se questi “scanzafatiche” degli operai e dei dipendenti pubblici non si mettono in testa di lavorare sodo “la globalizzazione e la crisi faranno fuori l’Italia”. La pistola era così puntata sulla tempia dei lavoratori.

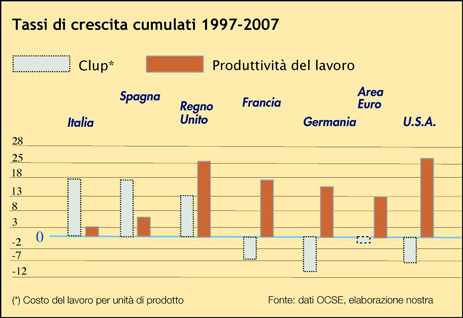

Un caso esemplare di uso della statistica come arma di distruzione di massa è stato fornito il 4 ottobre scorso, mentre prendeva forma il tavolo negoziale tra Confindustria e sindacati. Accanto alla notizia del “disgelo” con la CGIL, molti hanno messo in circolazione i grafici (forniti ovviamente dal Centro Studi della Confindustria) sul crollo della produttività del lavoro italiana nel decennio 1997-2007. Chiaro lo scopo: corroborare, con la forza dei numeri, la forzatura Marchionne, mostrare che la crisi capitalistica non dipende dal cancro che affligge il capitalismo stesso, ma dalla “bassa produttività del lavoro”.

Il problema è che da soli i numeri non dicono niente, spesso sono falsi, quando va bene distorsivi, quando va male, ovvero quasi sempre, utilizzati per turlupinare chi se li sorbisce.

Un classico caso di “terrrorismo statistico”, camuffato nelle vesti dell’inoppugnabile dato “scientifico” è il grafico qui sopra (n.1) (Il Sole 24 Ore del 4 ottobre). Esso mette in relazione due entità, il Clup (Costo del lavoro per unità di prodotto) e la Produttività del lavoro. Cosa si evince dalla comparazione con gli altri paesi “più sviluppati”? Che l’economia italiana è quella che somma la più bassa produttività e il Clup più alto.

La sentenza è allarmante: l’Italia ha perso competitività.

Colpa di chi? Ma dell’alto costo del lavoro e della bassa produttività, sempre del lavoro ovvio! Che “fannulloni” questi lavoratori italiani, verrebbe da dire. Ma le cose non stanno affatto così, e per mostrarlo si deve decodificare il grafico in questione, così svelando il trucco statistico.

Anzitutto vanno spiegati i due concetti che gli economisti e la statistica mettono in relazione, e poi proveremo a metterli a confronto con altri parametri, ben più significativi.

Cominciamo dal «Costo del lavoro per unità di prodotto?». Di che si tratta? Del salario netto? Della retribuzione lorda del dipendente? Nient’affatto, esso è piuttosto una relazione.

Così si esprime il manuale: «Clup: Rapporto tra il salario lordo (ovvero retribuzione lorda della manodopera e produttività media del lavoro (o produzione ottenuta)». [Nuovo dizionario di economia, Simone Edizioni]

Abbiamo dunque una relazione tra salario lordo e produttività media. Va da sé che se uno dei due fattori, in questo caso la produttività, si abbassa, l’altro inevitabilmente si alza. Questo è appunto il caso del nostro paese. Vedremo più avanti, anzitutto, da quali fattori sia a sua volta composta la “produttività”, e perché essa è scesa tanto repentinamente nell’ultimo ventennio.

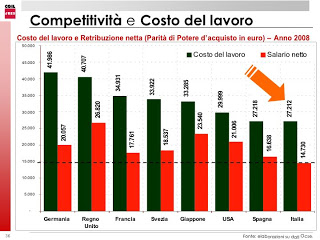

Occupiamoci intanto del primo fattore, del Clup. Stando agli economisti avremmo che il costo del lavoro in Italia è il più alto rispetto ai suoi alleati-concorrenti. Una premessa è qui d’obbligo, e consiste nella differenza tra il salario lordo e quello netto, ovvero ciò che finisce realmente in tasca ai lavoratori.

Sappiamo infatti che l’Italia, in fatto di salari netti, si piazza, tra i trenta paesi del’Ocse, al 23esimo posto, cioè praticaamenti dietro a tutti i paesi della zona euro tranne il Portogallo.

Dietro a Turchia e Repubblica Ceka, ovvero di ben il 16,5% al di sotto della media Ocse. [Rapporto Ocse del 18 maggio 2009]

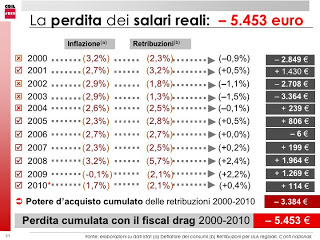

Possiamo essere più precisi riguardo alla cifra del vero e proprio crollo dei salari reali in Italia. I dati ce li fornisce Ires CGIL (vedi Figura 1, sotto)

«Secondo l’ultima Indagine di Banca d’Italia sui redditi delle famiglie italiane, il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi il 45% dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane, che vuol dire che 2.380.000 famiglie possiedono ognuna mediamente 1.547.750 euro.

Così come il 50% della popolazione (la metà più povera) possiede solo il 9,8% della ricchezza netta complessiva: ovvero 11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171 euro. La distanza tra la ricchezza netta media (137.956 euro) e la ricchezza netta mediana (di quel 50% più povere, cioè 68.171 euro) evidenzia l’iniquità della distribuzione». [La crisi dei salari, Ires CGIL, settembre 2010].

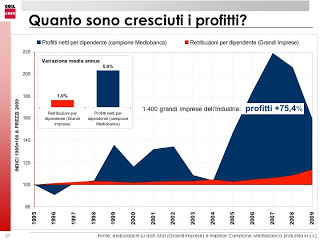

Nell’arco del decennio tuttavia, la ricchezza prodotta (calcolata in Pil), seppure a passo di lumaca, è cresciuta. Domanda: che fine ha fatto? Risposta: essa è andata a finire, sia nella forma dei profitti che in quella delle rendite, nelle tasche della classe dominante, causando quindi la divaricazione della forbice tra chi sta sotto e chi sta sopra nella scala sociale. In un quindicennio i profitti (dati Mediobanca) sono cresciuti di ben il 75,4%. (grafico sotto, n.2.)

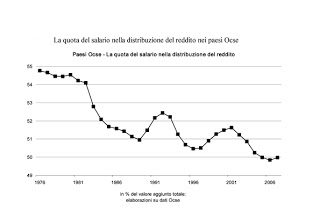

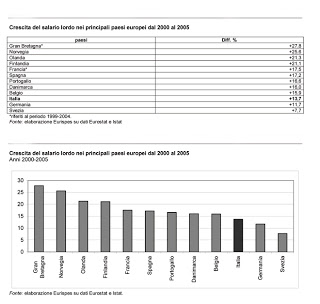

Il fatto che i salari italiani risultino molto più bassi degli altri paesi imperialistici non deve far pensare che il proletariato di questi altri paesi non abbia conosciuto, a sua volta, una netta flessione delle remunerazioni. E’ sempre l’OCSE a segnalare quanto poderosa e globale sia stata l’offensiva capitalistica dell’ultimo trentennio, tesa a comprimere il salario, come vedremo a favore dei redditi da capitale. (grafico n.3)

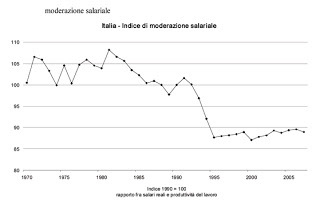

Ci sia qui consentita una prima digressione. Dove stavano i sindacati dei lavoratori in questi ultimi trent’anni? La risposta è semplice: lungi dal contrastare la riscossa del Capitale a spese del salario, essi l’hanno assecondata, e ciò è stato particolarmente vero in Italia, dove l’alto tasso di sindacalizzazione è direttamente proporzionale a quello di cedimento dei sindacati medesimi. (grafico n.4, sulla “moderazione salariale” in Italia).

Ma torniamo al costo del lavoro. I bari della statistica ci risponderanno che il Clup prende in considerazione il costo lordo delle retribuzioni, non quello netto.

Va bene, parliamo pure delle retribuzioni lorde (nelle quali sono comprese le tasse, i contributi pensionistici o salario differito, ecc). Andiamo quindi a verificare se sia vero che in Italia le retribuzioni lorde sono cresciute più degli altri paesi. Scopriamo un’altra bugia: non è vero che i salari lordi italiani sono più alti degli altri paesi dell’eurozona: essi si collocano anzi al decimo posto (graficon.5)

Se poi consideriamo il costo complessivo del lavoro e la retribuzione netta dei lavoratori, e li compariamo con quelli dei principali paesi Ocse scopriamo che l’Italia si piazza all’ultimo posto. (grafico n. 6, sotto)

Possiamo ora tornare al mistero del Clup, del “Costo del lavoro per unità di prodotto?”, che come abbiamo visto esprime la relazione tra la retribuzione lorda del lavoratore e la produttività media generale.

Abbiamo visto che i dati forniti e diffusi da Confindustria sono manipolati e mendaci, che è completamente falso che in Italia il costo del lavoro, anche considerando il suo ammontare lordo, sia più alto che negli altri paesi imperialistici, o “capitalistici avanzati”. E se il salario lordo è cresciuto ciò è dovuto all’aumento dell’imposizione fiscale e del cuneo fiscale, che si è infatti accanito anzitutto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti – il tutto per appianare i disastrati conti dello stato (debito e servizio sul debito – ciò merita una trattazione a parte)

Immaginiamo che a questo punto i bari si difenderanno affermando quanto appunto dicevamo sopra: essendo il Clup una relazione tra due fattori, anche ammettendo che i loro numeri sul costo del lavoro siano truccati; essendo crollato, rispetto ai diretti concorrenti, il fattore della produttività generale, il Clup per forza è salito. Uno scaltro gioco di prestigio statistico, e la palla passa dunque al secondo fattore preso in considerazione: la produttività del lavoro.

Produttività del lavoro

Ci è toccato dunque analizzare pure questo, e cosa abbiamo scoperto? Che è truccata anche questa seconda carta che gli economisti tengono nella manica. Ma cosa intendono i nostri per “produttività del lavoro”?

Afferma la Bce «La produttività del lavoro descrive la relazione tra il prodotto in termini reali e l’input di lavoro utilizzato nella produzione. Quest’ultimo si misura di norma in termini di occupati o di ore lavorate» [Andamento della produttività del lavoro nell’area euro, Bollettino mensile Bce, luglio 2004]

Questa definizione è tuttavia ingannevole perché del tutto astratta. A premessa dobbiamo segnalare che la scienza economica ufficiale non è affatto precisa riguardo ai criteri con cui calcolare la produttività del lavoro. Diverse scuole utilizzano infatti differenti parametri e/o coefficienti. Il criterio della Bce ci dice che se 3 operai producono 45 unità di una certa merce, la produttività media del fattore lavoro sarà 45/3=15. Ovvero: a parità di prodotto la produttività decresce con l’aumentare del numero di occupati e/o di ore lavorate. Ma questa è quella che suole chiamarsi produttività media. Altri (i seguaci della scuola neoclassica) considerano la cosiddetta Total Factor Productivity (TFP, produttività totale dei fattori), considerano cioè, in rapporto all’output (il prodotto), tutti gli altri input necessari alla produzione. Altri ancora misurano la produttività effettiva in base al valore aggiunto per lavoratore o ora lavorata.

L’Istat, ad esempio, utilizza per i suoi calcoli, una definizione, diciamo così, algebrica o più elastica.

«La produttività è genericamente [sottolineiamo il genericamente] definita come il rapporto tra una misura di volume di output realizzato e una misura del volume di uno o più input impiegati nel processo produttivo. In base a tale definizione si possono calcolare diverse misure di produttività». [Misure di produttività, Istat 2009]

Districarsi in questa matassa non è facile. Noi preferiamo stare a Marx, per il quale la produttività è sempre produttività del Capitale, e quindi consiste nella quantità di plusvalore che esso riesce a estorcere ai lavoratori. Così abbiamo che un’azienda è più o meno produttiva a seconda di quella che Marx chiamava “composizione organica del capitale”, dipende quindi anche dal macchinario e dalle tecnologie utilizzate nel processo produttivo, nonché dal grado di efficacia di come esse vengono utilizzate (ovvero fino a che punto riescono a spremere la forza-lavoro di un operaio).

E’ infatti ovvio che tra due aziende che gettino sul mercato la medesima quantità di merci, quella che avrà la più alta produttività sarà quella che ha impiegato meno forza-lavoro (per unità di prodotto) e sciupato meno tempo di lavoro (per unità di prodotto). Stando a Marx, questa relazione si definisce come saggio di plusvalore, o di sfruttamento. Quindi, sempre stando a Marx la produttività dipende dal dispendio, non dallo spreco di lavoro necessario a produrre una data merce.

La “produttività” è quindi anch’essa una relazione, un saggio: il risultato del rapporto tra ciò che viene sfornato dal processo produttivo (e fin qui ci siamo) e la quantità, come afferma Istat «… di uno o più input impiegati nel processo produttivo».

“Uno o più input”: non solo quindi dalla quantità di lavoro utilizzato. Da cos’altro allora? La forza-lavoro, o capitale variabile, è solo una delle due parti del capitale, l’altro essendo quello costante (in primis macchinario e tecnologia). I quali debbono infine convergere in un’adeguata organizzazione del lavoro.

Ora possiamo comprendere perché il parametro utilizzato in questo caso dalla Bce è ingannevole e astratto. Esso nasconde un fattore determinante ai fini del calcolo della produttività del lavoro: che questa viene a dipendere, man mano che il progresso tecnico viene incorporato nel processo produttivo, dalla quantità e qualità del capitale costante utilizzato. Ai templari dell’ortodossia economica, tra cui quelli asserragliati nella turris eburnea Bce, non deve essere consentito di usare due pesi e due misure: insinuare che il calo della produttività dipende dal lavoro e non anzitutto dal Capitale, mentre ogni “ripresa” avverrebbe in virtù delle folgoranti performances del Capitale.

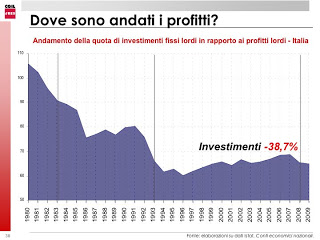

Un fattore deciso per determinare l’accrescimento della produttività è dunque l’investimento di capitale e per fare investimenti, il capitale deve a sua volta aver incamerato profitti.

Avevamo già visto che nell’ultimo quindicennio i profitti sono aumentati del 75%. Il capitale ha potuto dunque disporre di un’enorme massa di danari per investire, e dunque aumentare la produttività e la competitività. Dove sono andati a finire questi profitti?

Volete la risposta? Essi non sono andati in investimenti produttivi. Questi ultimi sono anzi crollati. (grafico n.7, sotto)

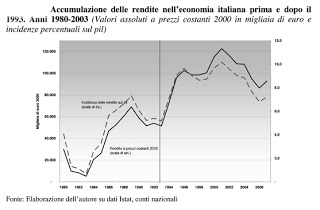

Riponiamoci dunque la domanda: dove sono finiti i profitti dei capitalisti? Non solo nei consumi di lusso, comunque decuplicati negli ultimi decenni. Essi sono finiti nelle rendite, nel pozzo di San Patrizio del capitalismo-casinò, risucchiati nel vortice della speculazione immobiliare e finanziaria su titoli, azioni, future, swap e compagnia cantando.

Questa tendenza generale del capitalismo a preferire la rendita all’investimento produttivo ci è mostrata dal grafico n.8 (sotto). Esso descrive la curva delle rendite accumulate dal 1980 in poi, e come esse siano cresciute di ben dodici volte dal 1982 al 2002. I dati Istat non giungono fino ad oggi, segnalano una secca caduta in corrispondenza della bolla della “New Economy” del 2001. Com’è noto la caccia grossa alle rendite ha ricominciato a salire subito dopo quella bolla, determinando una nuova crescita esponenziale, impattata a sua volta nel settembre 2008 in coincidenza col crollo della Lehman Brothers.

Ecco dunque spiegata la prima ragione della costante caduta della produttività italiana: il capitale, invece di cercare di valorizzarsi nel ciclo produttivo, è fuggito verso i più allettanti lidi della rendita, nonché verso lo spreco in beni di lusso.

La figura n.3 (sotto, dati ed elaborazione Istat) mette in evidenza il contributo dei diversi fattori alla crescita della produttività dal 1980 al 2007. Salta agli occhi la decrescita degli investimenti dopo il 1995, e in particolare del Capitale “innovativo” o ITC (quello legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), e della PTF (Produttività Totale dei Fattori, ovvero la crescita del prodotto attribuibile più in generale a nuovi investimenti)

C’è poi un altro fattore che va preso in considerazione. La discendente curva dei salari (che è in relazione anche all’ondata migratoria), la quale ha disincentivato il capitale ad investire, determinando un calo della produttività – ciò che sembra dare ragione a chi, sulla scia di Marx, sostiene che le rivendicazioni salariali e le lotte sindacali stimolano e non deprimono lo sviluppo delle forze produttive capitalistiche. E’ sotto gli occhi che il capitale, nella sua smania di fare denaro per mezzo del denaro, ha approfittato della moderazione salariale (e del dilagare della flessibilità e del precarizzazione) per spostare le ingenti risorse accumulate verso la rendita.

Sentiamo quanto si afferma, più nello specifico, anche denunciando gli effetti perversi delle “liberalizzazioni” decise anzitutto dai governi di centro-sinistra, in un ponderoso studio sulla produttività del lavoro italiana:

«In un sistema economico gravato da numerosi segmenti strutturalmente protetti dalla concorrenza (interna e/o internazionale), la moderazione salariale non accompagnata da una (almeno) altrettanto stringente pressione su prezzi e margini consente l’accumulo di rendite ingenti.

Nell’insieme dell’economia, dopo il 1993 l’incidenza delle rendite da oligopolio sul valore aggiunto cresce al ritmo medio di 0,4 punti percentuali l’anno, assicurando alle imprese beneficiarie un flusso di risorse che, ai prezzi del 2000, approssima nel periodo 2000-2007 l’importo di 108 miliardi di euro.

Le rendite si accumulano nei servizi alle imprese e nei servizi sociali e personali, nella produzione di energia elettrica, gas e acqua, nel comparto agricolo (dove, non a caso, si va esaurendo l’esodo occupazionale iniziato negli anni ’30 del Novecento).

Incrementi minori, ma comunque significativamente superiori alla media si registrano nell’estrazione di minerali non energetici e nelle attività di trasporto e comunicazione.

All’opposto (non senza un legame con quanto appena osservato), significative cadute dei precedenti livelli di redditività interessano molte attività della manifattura (pelli e cuoio, carta, stampa ed editoria, fabbricazione di combustibili, macchine e apparecchi meccanici, mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere), le costruzioni, la pesca.

Ma le cadute più gravi si concentrano in alcune delle più rilevanti attività manifatturiere esposte alla concorrenza internazionale – estrazione di minerali energetici, alimentari, bevande e tabacchi, prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, macchine elettriche ed elettroniche.

La vistosa e diseguale crescita delle rendite da oligopolio dopo il 1993 rivela che le politiche di liberalizzazione dei mercati dei beni non solo non hanno accresciuto la competitività dei settori protetti ma anzi, paradossalmente, l’hanno significativamente ridotta. Di conseguenza le attività manifatturiere, esposte alla concorrenza, sono state ancor più schiacciate tra l’incudine della competizione di prezzo sui mercati internazionali e il martello dell’aumento di prezzi e tariffe sul mercato interno, replicando in modo drammatico un vecchio e perverso copione del nostro sistema economico». [Produttività del lavoro e crescita, di Leonello Tronti]

Ora possiamo concludere.

Abbiamo prima preso in considerazione la prima carta sfoderata dagli scienziati del Capitale, il cosiddetto Costo del lavoro per unità di prodotto, dimostrando, speriamo in maniera convincente, come essa sia truccata.

Abbiamo infine analizzato la seconda, la categoria di produttività del lavoro, mostrando non solo le menzogne statistiche, ma le vere cause del suo declino, che attengono alla fisiologia del Capitale e non alla pigrizia operaia. Ce ne sono ovviamente altre, che si riferiscono alla più generale “produttività di sistema”, e nella quale vanno compresi fattori che nulla hanno a che fare col lavoro. L’efficienza dei servizi, la solidità delle infrastrutture, il livello della ricerca scientifica e del sistema scolastico. Fattori che meriterebbero una trattazione specifica ma che tutti congiurano a mettere la classe dominante sul banco degli accusati.

Non abbiamo infine tenuto conto di fattori come la recessione sopraggiunta a partire dal 2007-2008, la cui fenomenologia si spiega, più in generale, col sopravvento della rendita sul profitto – e che viene da molto lontano, dalla tendenza del Capitale alla sovrapproduzione. Abbiamo dovuto astrarre gli aspetti principali da quelli secondari. Principali e secondari in relazione all’informazione economica fornita dai padroni.

Ove fossimo riusciti a svelare fino a che punto essa è manipolata, fino a che punto corrisponde a meschini scopi di classe (e fino a che punto economia e statistica sono arnesi finalizzati al dominio capitalistico), allora avremo raggiunto il nostro scopo.