Inchiesta sui salari in Italia

Il Corriere della Sera del 22 dicembre, a firma di Enrico Marro, pubblica un breve studio sui salari e gli stipendi nel nostro paese. La morale della favola è che occorre più flessibilità, più deregolamentazione, così si avrà più produttività. Peccato che la morale faccia a pugni con la favola.

Delle sciocchezze e delle bugie vere e proprie che vengono diffuse a man bassa sulla questione della produttività del lavoro in Italia ce ne eravamo occupati a suo tempo, nell’articolo Contro-inchiesta sulla produttività e il costo del lavoro. [SOLLEVAZIONE, 10 ottobre 2010]

In questa occasione ci occupiamo, velocemente, dei salari, sui quali possono essere dette in effetti meno menzogne, visto che ogni lavoratore, al riparo dalla diavolerie econometriche, sa fare un po’ di conti.

Il caso italiano

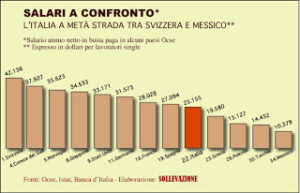

Si parte dai dati diffusi recentemente dall’Ocse [Vedi tabella n.1]. Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti italiani si collocano al 22esimo posto su 34 nella classica dei salari. Si tenga conto che il confronto è fatto anche con paesi come il Messico, la Turchia o il Cile. In pratica mille euro in meno della media dei paesi Ocse e quasi 4mila in meno della media dell’Unione europea (che comprende paesi come la Lettonia o Cipro).

Il secondo dato eclatante fornito dall’Ocse è che le retribuzioni dei lavoratori italiani, negli ultimi 15 anni, hanno continuato a perdere terreno rispetto a quelle dei lavoratori degli altri paesi.

C’è poi la questione del potere d’acquisto dei salari italiani. Scrive la Banca d’Italia nella sua relazione annuale: «Nel settore privato tra il 1996 e il 2010 le retribuzioni reali di fatto per unità di lavoro, sono aumentate dello 0,7% all’anno, quelle contrattuali dello 0,4%». Questa timida tenuta —che c’è stata ma a patto di dare per buoni i tassi d’inflazione ufficiali — è venuta tuttavia meno nell’ultimo periodo: «Ma nell’ultimo anno è venuta meno anche la tenuta rispetto all’inflazione ufficiale. Gli ultimi dati dell’Istat, riferiti al terzo trimestre del 2011 segnalano che nei confronti dello stesso periodo del 2010 le retribuzioni lorde sono aumentate dell’1,4%, cioè, meno della metà rispetto ai prezzi (l’inflazione ha raggiunto il 3,3% a novembre». [Enrico Marro, Il Corriere della Sera del 22 dicembre 2011]

Vi è poi l’aspetto impositivo. Secondo l’Ires-Cgil l’incessante aumento delle imposte sulle retribuzioni a sottratto ai salari lordi più di 200 euro all’anno dal 200o al 2010.

Nel 2011, sempre secondo l’Ires, uno stipendio medio perderà circa 260 euro di potere d’acquisto rispetto all’inflazione e 306 euro a causa del fiscal drag. 556 euro in totale.

Stiamo parlando di un quindicennio, di ben tre lustri. La curva dei salari italiani non solo è scesa in maniera ben più decisa di quanto sia calato il Pil a causa delle recessione del 2009 e delle sue ripercussioni. Così, se la media dei salari italiani è scesa rispetto ad altri paesi Ocse, la sua curva si è mossa in maniera inversa rispetto ai profitti. In poche parole un gigantesco spostamento di ricchezza dal lavoro al capitale.

I dati Ocse ci dicono un’ultima cosa sull’Italia. Che le politiche neoliberiste di flessibilizzazione e deregolamentazione, nei fatti avallate dai sindacati “operai”, hanno letteralmente polverizzato il proletariato italiano. Il salario medio del 10% più ricco è oltre dieci volte quello del 10% più povero: 49.300 euro contro 4.877. Il divario è aumentato: negli anni novanta era di 8 a 1. L’Ocse chiama poor workers questi lavoratori ormai precipitati sotto la soglia della povertà. Milioni di cittadini che non hanno difese, costretti a vendersi in condizioni neo-schiviste e che nessuno ad oggi ha il coraggio di rappresentare, tanto meno politicamente. Operai poveri e invisibili, non rappresentabili da forze politiche e sindacali ammanicate col capitale ed espressione dell’aristocrazia operaia.

Ma le sperequazioni non finiscono qui. Esse sono profonde anche tra gli operai non considerati poor. Come si vede dalla tabella n.2 i lavoratori delle microimprese percepiscono una retribuzione media annua pro capite di 18,4 mila euro, il 65% in meno di quella percepita in media dai dipendenti delle imprese con 250 addetti e oltre (28,1 mila euro. Un differenziale enorme. Enorme anche la dimensione del problema sociale, se si tiene conto che le aziende con più 250 dipendenti sono appena 3.502 su un totale di 4,3 milioni —quelle con meno di dieci addetti 4,1 milioni. In sostanza il 90% dei lavoratori dipendenti lavora, privo di garanzie e diritti, in aziende piccole o piccolissime. E ciò la dice lunga sul carattere in gran parte strumentale della attuale rinverdita polemica sull’Art. 18, un articolo che tutela oramai solo un’infima minoranza, e che la casta sindacale, oramai diventata un vero e proprio organo dello Stato capitalista, usa come paravento per nascondere i suoi misfatti.

La tabella n.2 mette in mostra infine le differenze tra le retribuzioni degli operai con quelle degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti. Sproporzioni che fanno spavento, e che tengono fuori il rapporto coi guadagni spropositati dei manager e dei membri dei consigli di amministrazione.

Tabella 2

Tutto questo indica il segno di classe e neoliberista delle politiche seguite dai governi, di centro-destra e centro-sinistra, e quale sia stata l’effettiva funzione dei grandi sindacati istituzionali. I primi hanno legiferato per favorire gli interessi del capitale, i secondi hanno svolto la funzione, non più solo di pompieri, ma di veri e propri tutori degli interessi padronali e solo in seconda battuta di garanti della pace nei luoghi di lavoro. Non ci si deve dunque stupire se i lavoratori hanno voltato le spalle ai sindacati, se la conflittualità aziendale tradizionale è crollata, se gli scioperi sono sempre meno partecipati. Le vecchie modalità di resistenza hanno fatto fiasco, assieme a chi le ripropone. Nuove modalità di lotta vedranno la luce, secondo chi scrive più radicali e incontrollabili delle precedenti. Fiammate che prima o poi innescheranno un incendio generale.

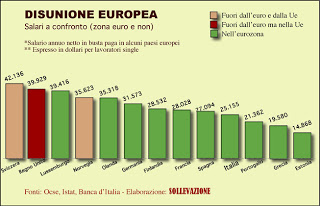

Disunione europea

Concludiamo questa breve inchiesta tornando a battere sul tasto dell’Unione europea. Nata per porre rimedio agli squilibri l’Unione e l’euro hanno finito per ingrandirli. Si parla da mesi dello spread, dei differenziali di produttività, delle disparità tra i sistemi fiscali. La setta dei neoliberisti, comè noto, insiste affinché l’Italia e i cosiddetti Piigs si adeguino agli standard tedeschi e dei paesi più “virtuosi”. LorSignori si guardano bene da chiedere che anche i salari italiani siano equiparati a quelli dei paesi nordici. Essi vogliono le nozze coi fichi secchi: alta imposizione fiscale, alta produttività e bassi salari. Non hanno la più pallida idea di come evitare il collasso dell’euro e dell’Unione, né di come usicre dalla depressione. Una cosa ce l’hanno tuttavia ben chiara, che occorre aumentare il tasso di sfruttamento, la sola leva per accrescere quello dei profitti. E poi? Poi ci penserà la Provvidenza.

Tabella 3

Tornando all’Unione europea. Scorporando i dati Ocse e Banca d’Italia saltano agli occhi le profonde differenze tra le retribuzioni italiane e quelle degli altri paesi. Quelle italiane sono più vicine a quelle dell’Estonia che a quelle del Lussemburgo. Le retribuzioni italiane sono 14.600 euro più basse che in Lussemburgo. 10mila sotto a quelle dell’Olanda. In Germania i lavoratori ricevono una retribuzione di 5mila euro annui più alta che in Italia, in Francia 2mila. Anche in Spagna i lavoratori guadagnano 1.500 euro in più di quelli italiani.

Rispetto alla stessa media Ue abbiamo che i salari italiani sono 4mila euro inferiori.

Ancora più clamorose sono le differenze salariali con paesi non euro, come il Regno Unito, o esterni anche all’Unione, come Svizzera e Norvegia. Solo dei ciechi possono negare la connessione tra sovranità monetaria nazionale mantenuta, livello delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, qualità del welfare e diritti sociali acquisiti.

I paladini dell’Unione europea e dell’euro, se solo si togliessero le fette di prosciutto dagli occhi, avrebbero di che riflettere. L’introduzione dell’euro non ha solo approfondito i differenziali di rendimento dei titoli pubblici, non ha solo aumentato i divari nelle politiche di bilancio e di welfare. L’euro è stato concausa della forbice tra i salari italiani e quelli degli altri paesi.

Diciamo concausa, perché una causa non meno importante è stata la protervia della classe capitalista italiana, che la lotta di classe non ha mai cessato di condurla. L’ha condotta e l’ha vinta per essere esatti, con l’ausilio, diretto e indiretto di tutti quei partiti, sindacati, intellettuali e lobbies culturali che da più di vent’anni ce la menano con il mantra che nell’era postmoderna la lotta di classe avrebbe cessato di operare e che la storia sarebbe finita.